ペットと快適に暮らす注文住宅の間取りや設備、費用のポイントを徹底解説!滑りにくい床や消臭対策、ペット専用スペースの作り方など、後悔しない家づくりのコツを紹介します。

ペットと快適に暮らす家について

ペットは家族の一員として、多くの人々にとってかけがえのない存在です。しかし、ペットと共に快適に暮らすためには、住宅の設計や設備に工夫が必要です。ペットの健康と安全を守りながら、飼い主もストレスなく過ごせる住環境を整えることが理想的です。

本記事では、ペットと快適に暮らすための注文住宅のポイントを詳しく解説します。間取りや建材の選び方、安全対策、ニオイや掃除の工夫、外構のデザイン、実際の成功事例など、多角的な視点から最適な住まいを考えます。ペットとの生活をより豊かにするためのヒントを見つけてください。

ペットが過ごしやすい間取りとレイアウト

ペットと暮らす家を設計する際には、人とペットの双方が快適に過ごせるような間取りの工夫が求められます。ペットの行動範囲を考慮し、安全でストレスの少ない環境を整えることで、ペットの健康を守るだけでなく、飼い主の負担も軽減できます。特に動線設計や専用スペースの確保は重要なポイントです。

以下では、ペットにとって快適な間取りとレイアウトの具体的な工夫について詳しく解説します。

ペットの安全を考えた動線設計のポイント

ペットが安心して家の中を移動できるようにするためには、動線設計が重要です。特に、犬や猫は活発に動くため、スムーズな移動ができるレイアウトを考えましょう。

・段差を減らす

シニア犬や小型犬、足腰に負担のかかりやすい猫のために、家の中の段差を少なくするのが理想的です。バリアフリー設計にすることで、関節への負担を減らし、転倒のリスクを抑えられます。

・滑りにくい床材を採用する

フローリングはペットが滑りやすいため、肉球の負担を考えたクッション性のある床材を選びましょう。ペット用の滑り止め加工が施されたフローリングや、コルクマットを敷くのも有効です。

・回遊できる間取りにする

ペットが自由に動き回れるよう、リビングや廊下を回遊できる動線を確保すると、ストレスの軽減につながります。また、リビングから庭に出入りできるようにすると、外での運動も取り入れやすくなります。

・ペット用の通路やドアを設ける

室内の移動をスムーズにするために、ペット専用の小さなドアを設置するのも良いアイデアです。トイレスペースや寝床への動線を確保し、閉じ込められることのないように設計しましょう。

ストレスフリーなペット専用スペースの作り方

ペットがリラックスできる空間を確保することで、ストレスを減らし健康的な生活を送ることができます。

・ペット専用の寝床を作る

ペットが安心できる場所として、静かで落ち着いた寝床を設けましょう。特に犬は自分のスペースを好むため、クレートやベッドを設置すると安心感が増します。猫の場合は、高い場所にキャットタワーを設置することで快適な居場所を提供できます。

・トイレスペースを適切に配置する

ペットのトイレスペースは、匂いや衛生面を考慮し、適切な場所に配置しましょう。換気のしやすい場所や、来客の目に触れにくい場所を選ぶと良いでしょう。また、掃除のしやすさも重要なポイントです。

・遊び場を設ける

犬や猫が遊べるスペースを確保することで、運動不足を防げます。室内ドッグランのように走り回れるスペースや、猫が上下運動を楽しめるキャットウォークを取り入れるのもおすすめです。

ペットと一緒にくつろげるリビング・寝室のレイアウト

ペットと飼い主が快適に過ごせるリビングや寝室のレイアウトも、重要なポイントです。

・リビングにペット専用スペースを作る

家族と一緒にくつろげるように、リビングの一角にペットのためのスペースを設けましょう。ペット用のクッションやベッドを配置し、リラックスできる空間を確保すると、ペットも安心して過ごせます。

・ソファや家具の配置を工夫する

ペットがソファに乗ることを想定し、傷や汚れがつきにくい素材を選びましょう。また、ペットが家具の間に挟まれないように、適切な間隔を保つことも大切です。

・寝室のペットスペースを考える

寝室で一緒に寝る場合、ペットがベッドに登りやすいようにステップを用意するのも良いでしょう。また、ペット専用のベッドを配置し、飼い主と適度な距離を保ちながら快適に過ごせるように工夫しましょう。

ペットに優しい家づくりのための建材・設備

ペットと快適に暮らすためには、建材や設備の選び方が重要です。ペットの健康や安全を守りながら、飼い主の手間を減らすための工夫を取り入れることで、快適な住環境を実現できます。特に、床材・壁材・窓やドアの設計にこだわることで、ペットのストレスを軽減し、長く安心して暮らせる家を作ることができます。

以下では、ペットに優しい家づくりのための建材や設備について詳しく解説します。

滑りにくく傷がつきにくい床材の選び方

ペットと暮らす家では、床材の選択が非常に重要です。犬や猫は滑りやすい床だと関節に負担がかかり、怪我のリスクも高まります。また、爪による傷や汚れがつきにくい素材を選ぶことで、メンテナンスの手間も減らせます。

・滑りにくい素材を選ぶ

一般的なフローリングは滑りやすく、特にシニア犬や関節の弱い犬種には負担が大きくなります。ペット用の特殊コーティングが施されたフローリングや、クッションフロア、コルク材、タイルなどを選ぶと良いでしょう。

・傷や汚れに強い素材を採用する

犬や猫の爪で床が傷つきやすいため、耐久性の高い床材を選ぶことが大切です。特に、UVコーティングされたフローリングや、硬度の高い無垢材、タイル床は傷がつきにくく長持ちします。

・掃除がしやすいものを選ぶ

ペットの抜け毛や汚れは日常的に発生するため、掃除のしやすさも考慮しましょう。防水性があり、汚れが拭き取りやすい素材を選ぶことで、清潔な環境を保ちやすくなります。

消臭・抗菌効果のある壁材と塗料で清潔な空間を作る

ペットと暮らす家では、ニオイ対策や衛生管理も欠かせません。消臭・抗菌機能を持つ壁材や塗料を選ぶことで、快適な室内環境を維持できます。

・消臭機能付きの壁材を採用する

現在では、ペットのニオイを吸着・分解する壁材が多く販売されています。珪藻土や漆喰の壁材は自然素材でありながら、消臭効果が高く、湿度調整にも優れています。また、調湿効果のある壁材を使うことで、カビやダニの発生を抑えることもできます。

・抗菌・防汚コーティングされた壁紙を選ぶ

ペットが壁を舐めたり、こすりつけたりすることを考慮し、抗菌コーティングされた壁紙を選ぶと安心です。また、汚れがついても簡単に拭き取れる防汚加工の壁紙を採用することで、手入れが楽になります。

・安全性の高い塗料を使用する

壁を塗装する場合は、化学物質を含まない安全な塗料を選びましょう。ペットが舐めても安全な「VOC(揮発性有機化合物)フリー」の塗料や、ホルムアルデヒドを含まない自然塗料を選ぶと、健康被害を防ぐことができます。

ペットが自由に出入りできるドア・窓の工夫

ペットが家の中や庭を自由に行き来できるように、ドアや窓にも工夫を凝らすことで、より快適な住環境を作ることができます。

・ペットドアを設置する

ペット専用のドアを設置することで、飼い主がわざわざ開閉しなくても、ペットが自由に移動できるようになります。特に、リビングから庭へのアクセスがしやすくなると、ペットのストレスも軽減されます。

・網戸を強化する

猫が網戸を引っかいたり、犬が体当たりして破れることを防ぐために、ペット対応の強化網戸を採用すると安心です。金属製のメッシュや、破れにくい特殊素材の網戸を選ぶことで、長持ちします。

・窓の高さを調整する

ペットが外の景色を眺められるように、低めの位置に窓を設置するのもおすすめです。猫がくつろげるような窓辺のスペースを作ることで、室内でも快適に過ごせる環境になります。

ペットの安全を守るための家づくりの工夫

ペットと暮らす家では、安全対策をしっかりと考えることが重要です。家の中や外にはペットにとって危険な要素が多く存在し、思わぬ事故を防ぐための工夫が必要です。特に、誤飲や転落の防止、防音対策、温度管理は、ペットの健康を守るうえで欠かせません。

以下では、ペットの安全を確保するための具体的な対策について詳しく解説します。

誤飲や転落を防ぐための対策(階段・ベランダのフェンスなど)

ペットは好奇心が旺盛なため、家の中にあるさまざまなものを口にしてしまうことがあります。また、高い場所からの転落事故も少なくありません。こうしたリスクを防ぐために、家の設計段階から安全対策を考えておくことが重要です。

①誤飲を防ぐ収納の工夫

ペットが誤って薬や洗剤、小さなおもちゃなどを飲み込まないように、収納の工夫が必要です。

・キッチンや洗面所の収納にはチャイルドロック付きの扉を採用する。

・ペットの手が届かない高さに収納スペースを確保する。

・ゴミ箱は蓋付きで倒れにくいものを選ぶ。

②階段の安全対策

階段の階段の上り下りは、特に小型犬やシニア犬にとって関節への負担が大きく、転落の危険性もあります。

・階段の滑り止め対策として、カーペットやラバーマットを敷く。

・階段の入口にペットゲートを設置し、不要な上り下りを防ぐ。

・高さのある段差はスロープを設置することで負担を軽減する。

③ベランダ・窓の安全対策

高層マンションや戸建て住宅のベランダは、ペットが転落する危険性があります。

・ベランダには高さのあるフェンスを設置し、ペットが登れないようにする。

・窓の開閉時にペットが飛び出さないよう、ロック機能付きの窓を採用する。

・網戸を強化し、破れにくい素材のものを選ぶ。

防音対策でペットも飼い主も快適に

ペットの鳴き声や足音は、近隣トラブルの原因になりやすいため、適切な防音対策を施すことが大切です。また、外部の騒音を遮ることで、ペットが落ち着いて過ごせる環境を整えることもできます。

①床の防音対策

犬や猫の足音は、特に集合住宅や2階建ての住宅では響きやすいものです。

・クッション性のある床材(カーペット、コルクマット、防音フローリング)を採用する。

・2階部分にペットが遊べるスペースを作る場合は、防音マットを敷く。

②壁や窓の防音対策

ペットの鳴き声は壁や窓を通じて外に漏れやすいため、防音対策が必要です。

・吸音材を使った壁材を採用し、音の反響を抑える。

・二重窓や防音ガラスを採用し、外部への音漏れを防ぐ。

・カーテンを厚手のものにすることで、音を軽減する。

③防音対策のポイント

ペットの鳴き声は、環境によって大きく変わります。

・適度な運動をさせて、ストレスを軽減することで無駄吠えを防ぐ。

・飼い主が留守の間に音楽やテレビをつけておくと、静かすぎる環境を避けられる。

・防音仕様のペット用ケージを活用するのも一つの方法。

季節ごとの温度管理と空調設備の選び方

ペットは人間と異なり、自分で体温調整をするのが難しいため、適切な温度管理が求められます。特に夏の熱中症対策や冬の寒さ対策は、ペットの健康に直結します。

①夏の暑さ対策

犬や猫は汗をかくことができず、特に夏場は熱中症のリスクが高まります。

・エアコンは27℃前後に設定し、ペットの体温を適切に管理する。

・風通しの良い設計を採用し、自然な換気ができるようにする。

・断熱材の性能が高い家を選び、室内の温度が極端に上がらないようにする。

・ペット用の冷却マットやクールベッドを用意する。

②冬の寒さ対策

寒い時期には、ペットが快適に過ごせるよう暖房設備を工夫しましょう。

・床暖房を導入すると、ペットが暖かい場所でくつろぎやすい。

・ペット用のヒーターや電気マットを使用し、寒さ対策をする。

・窓の断熱性能を高めることで、冷気の侵入を防ぐ。

③空調設備のポイント

室内の空気環境を快適にするために、空調設備の選び方にも注意が必要です。

・エアコンの風が直接ペットに当たらないよう、風向きを調整する。

・換気設備を強化し、ペットの毛やニオイがこもらないようにする。

・空気清浄機を導入し、ペットの抜け毛やホコリを効率よく除去する。

ペットのニオイ・抜け毛対策と掃除のしやすい家

ペットと暮らす上で、多くの飼い主が気にするのが「ニオイ」や「抜け毛」の問題です。ペット特有のニオイは来客時に気になることがあり、抜け毛は掃除の手間を増やします。これらの問題を最小限に抑えるためには、適切な換気や掃除のしやすい間取り、毛がつきにくいインテリア選びが重要です。

以下では、ペットと快適に暮らすためのニオイ・抜け毛対策と、掃除のしやすい家づくりのポイントを詳しく解説します。

ペットのニオイを抑える換気システムと消臭アイテム

ペットのニオイは、部屋の空気にこもりやすいため、換気と消臭対策が重要です。家の設計段階で換気の工夫を取り入れることで、ニオイを効果的に軽減できます。

・24時間換気システムを導入する

換気システムを設置することで、常に空気を循環させ、ニオイがこもるのを防ぎます。特に、熱交換型の換気システムを採用すれば、室温を一定に保ちながら効果的に換気ができます。

・窓の配置を工夫し、風通しを良くする

自然な換気を促すために、対角線上に窓を配置すると風が通りやすくなります。また、天井付近に小窓を設けることで、空気の流れをスムーズにし、ニオイを外に逃がしやすくなります。

・脱臭機・空気清浄機を活用する

ペットのニオイを抑えるために、消臭機能付きの空気清浄機を設置するのも効果的です。特に、活性炭フィルターやオゾン発生機能を備えた製品は、強力な脱臭効果が期待できます。

・消臭効果のあるインテリアを取り入れる

壁材やカーテンなどに、消臭機能がある素材を選ぶことで、ペットのニオイを軽減できます。例えば、珪藻土や漆喰の壁材は、自然な消臭・調湿効果があり、快適な室内環境を作るのに役立ちます。

掃除が楽になる間取りと収納の工夫

ペットと快適に暮らすためには、掃除の手間を減らせる間取りや収納の工夫が必要です。ペットの毛やホコリは日々発生するため、掃除しやすい環境を整えることで、清潔な状態を保ちやすくなります。

・ロボット掃除機が使いやすい間取りにする

ペットの抜け毛を効率的に掃除するために、ロボット掃除機を活用できる間取りを考えましょう。段差を少なくし、家具の配置を工夫することで、掃除機がスムーズに動ける環境を整えます。

・ペット専用の掃除道具をまとめて収納できるスペースを確保

抜け毛や汚れにすぐ対応できるよう、掃除道具を収納するスペースを確保しておくと便利です。玄関近くやリビングに収納棚を設置すると、すぐに掃除機やコロコロローラーを取り出せます。

・水拭きしやすい床材を選ぶ

フローリングやクッションフロアは、水拭きがしやすく、ペットの毛や汚れを簡単に掃除できます。特に、防水性のある床材を選ぶことで、汚れが染み込みにくくなります。

・汚れが溜まりにくい壁や家具の配置を考える

ペットがよく触れる壁や家具の配置を工夫することで、掃除の手間を減らせます。例えば、ペットの寝床やトイレスペースの周りには汚れに強い壁材を使用し、掃除がしやすいようにスペースを開けて配置しましょう。

毛がつきにくい家具・カーテン・ラグの選び方

ペットの毛は布製品に絡みやすく、掃除の手間が増える原因になります。毛がつきにくく、掃除がしやすい家具やカーテン、ラグを選ぶことで、清潔な環境を維持しやすくなります。

・毛がつきにくいソファ・椅子を選ぶ

布製のソファはペットの毛が絡まりやすいため、合皮や本革、撥水加工の施された素材を選ぶと良いでしょう。ファブリック製のソファを使用する場合は、取り外して洗えるカバーを選ぶのもおすすめです。

・カーテンは短めで洗える素材を選ぶ

長いカーテンはペットの毛やホコリがつきやすいため、掃除がしやすい短めのデザインを選びましょう。また、洗濯機で丸洗いできるカーテンを採用すると、定期的なメンテナンスが簡単になります。

・ラグやカーペットは毛足が短いものを選ぶ

長毛のラグやカーペットは、ペットの毛が絡みやすく掃除が大変になります。毛足の短いタイルカーペットや、防汚加工されたラグを選ぶことで、掃除の負担を軽減できます。

・ペット専用の毛取りブラシを活用する

掃除の際には、ペットの毛を効率的に取り除ける専用のブラシを使用すると便利です。ゴム製のブラシや静電気を利用した掃除道具を活用することで、毛が布製品に絡みにくくなります。

ペットと暮らすための外構・庭の工夫

ペットと快適に暮らすためには、家の中だけでなく、庭や外構の設計も重要です。安全性を確保しつつ、ペットが自由に遊べる環境を整えることで、運動不足やストレスを解消できます。また、近隣への配慮や脱走防止の工夫を施すことで、安心してペットと暮らせる住まいを実現できます。

以下では、ペットに優しい外構・庭づくりのポイントを詳しく解説します。

ドッグランを作るためのスペースとフェンス設計

庭にドッグランを設置することで、ペットが自由に走り回れる環境を整えることができます。ただし、安全性やメンテナンスのしやすさを考慮した設計が必要です。

①広さの確保

ドッグランの広さは、犬の大きさや運動量に応じて調整することが重要です。小型犬であれば10㎡程度、中型犬以上であれば20㎡以上のスペースがあると理想的です。

②フェンスの高さと強度

ペットが脱走しないように、フェンスの高さを適切に設定しましょう。

・小型犬:90cm以上

・中型犬:120cm以上

・大型犬:150cm以上

また、フェンスの隙間が広すぎると小型犬や猫がすり抜けてしまうため、幅5cm以下の隙間を目安に設計します。

③地面の素材選び

ドッグランの地面は、ペットの足に優しく、掃除がしやすい素材を選ぶことが重要です。

・天然芝:クッション性があり、ペットの足に優しいが、メンテナンスが大変。

・人工芝:手入れが簡単で、土が汚れる心配が少ない。

・ウッドチップ:防臭・防虫効果があり、自然な風合いが魅力。

・砂利やコンクリート:排水性は良いが、ペットの足に負担がかかるため、クッション材を併用すると良い。

ペットが遊びやすいウッドデッキ・テラスの活用

ウッドデッキやテラスを設置することで、ペットが快適に過ごせるスペースを確保できます。家族と一緒にくつろげる空間としても活用できるため、設計にこだわることでペットとの暮らしがより充実します。

①滑りにくい素材を選ぶ

ウッドデッキやテラスの床材には、ペットの足に優しい滑りにくい素材を使用しましょう。

・天然木:自然な風合いが魅力だが、定期的なメンテナンスが必要。

・樹脂製ウッドデッキ:耐久性が高く、メンテナンスが楽。表面に滑り止め加工が施されているものを 選ぶと良い。

・タイルデッキ:掃除がしやすく、耐久性も高いが、夏場は高温になりやすいので注意が必要。

②日よけ対策をする

夏場の暑さを避けるために、ウッドデッキやテラスには日よけを設置すると良いでしょう。オーニングやパーゴラを設置すると、強い日差しを遮り、ペットが快適に過ごせます。

③ペット用のステップを設置する

ウッドデッキと庭との段差が大きいと、ペットが上り下りしにくくなります。小型犬やシニア犬のために、緩やかなスロープやステップを設置することで、負担を軽減できます。

脱走防止や近隣トラブルを防ぐ外構のポイント

ペットと暮らす庭や外構では、脱走防止や近隣トラブルを防ぐ工夫が必要です。適切な対策を施すことで、ペットの安全を確保し、安心して過ごせる環境を作ることができます。

①フェンスの設計で脱走を防ぐ

ペットが飛び越えたり、掘り返したりして脱走することを防ぐために、フェンスの設計を工夫しましょう。

・高さを十分に確保する(小型犬90cm以上、中型犬120cm以上、大型犬150cm以上)。

・地面に埋め込むタイプのフェンスを設置し、掘り返しによる脱走を防ぐ。

・フェンスの角を丸くすることで、犬がジャンプして登るのを防ぐ。

②近隣への配慮を考慮する

ペットが吠える音や庭での活動が近隣の迷惑にならないよう、外構の設計に工夫を凝らすことが大切です。

・防音フェンスや植栽を活用し、音を和らげる。

・玄関や門のデザインを工夫し、ペットが道路に飛び出さないようにする。

・隣家との境界部分に目隠しフェンスを設置し、視界を遮ることで無駄吠えを防ぐ。

③安全な外灯を設置する

夜間の庭の安全性を高めるために、LEDライトやセンサーライトを設置すると便利です。特に、暗い場所でのペットの動きを確認しやすくなるため、事故を防ぐ効果があります。

実例紹介|ペットと暮らす注文住宅の成功事例

ペットと快適に暮らすための家づくりを考える際、実際に建てた人の成功事例を参考にすることで、より具体的なイメージが湧きます。ここでは、ペット共生住宅を実現した家の事例を紹介し、間取りや設備、工夫したポイントを詳しく解説します。

実際に建てた人の声!ペット共生住宅の間取りと工夫

事例①:キャットウォークと吹き抜けのある家(猫2匹・夫婦+子供1人)

工夫したポイント:

・吹き抜けのリビングにキャットウォークを設置し、猫が自由に移動できる設計。

・猫がリラックスできる「猫専用スペース」を階段下に確保。

・壁には爪とぎ対応の特殊クロスを採用し、傷防止対策を実施。

・キッチンにはペットが入れないようにゲートを設置し、安全対策を強化。

施主の声:

「猫たちが高いところで遊べるようにキャットウォークを作りました。吹き抜けと組み合わせることで開放感があり、人もペットも気持ちよく過ごせます!」

事例②:室内ドッグラン付きの家(大型犬1匹・夫婦)

工夫したポイント:

・雨の日でも遊べるように、リビングの一角に広めの室内ドッグランを設置。

・床材には防滑加工されたクッションフロアを使用し、犬の足腰に優しい設計。

・外にはドッグラン付きの庭を設け、フェンスの高さを150cmに設定し脱走防止。

・玄関には「足洗い場」を設置し、散歩後のケアがしやすい工夫を施す。

施主の声:

「大型犬なので、十分に運動できるスペースが必要でした。室内でもボール遊びができる広めのスペースを作ったことで、天気を気にせず遊べて大満足です!」

施工事例の写真・図面から学ぶ家づくりのアイデア

ペット共生住宅の設計には、実際の施工事例が参考になります。以下のポイントを意識しながら、自分たちの理想の住まいを考えてみましょう。

①間取りの工夫

・ペットの動線を考えた「回遊型」の間取りが人気。

・玄関から直接トイレスペースや足洗い場につながる設計で、掃除やケアがしやすくなる。

②設備の選び方

・ペットがくつろげる「ペット専用のくぐり戸」や、出入りしやすいスロープの設置が便利。

・リビングの壁にペット専用の収納スペースを設けることで、フードやグッズの整理整頓がしやすくなる。

③デザインと実用性のバランス

・おしゃれなデザインとペットの安全性を両立させるために、インテリアにも配慮。

・ペットが汚しても掃除しやすい「防汚加工」の壁紙やカーペットを選ぶと長持ちする。

これらの事例を参考にしながら、自分たちのライフスタイルやペットの習性に合った住まいを計画しましょう。

ペットと暮らす家の費用・予算感

ペットと快適に暮らすための注文住宅を建てる際には、どのような設備や仕様を取り入れるかによって費用が大きく変わります。ペット向けの床材や壁材、専用設備を導入する場合のコストを把握し、予算内で理想の住まいを実現するための工夫を考えましょう。また、住宅ローンや補助金の活用方法についても解説します。

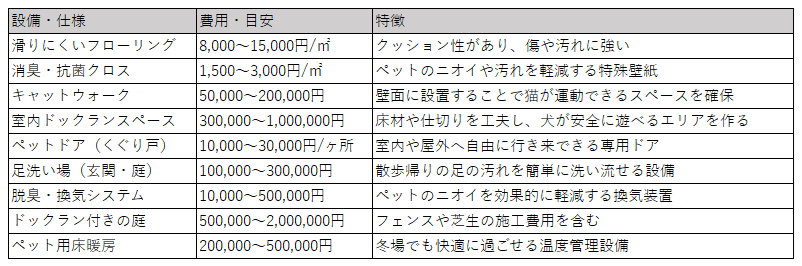

ペット向けの設備・オプションの費用一覧

ペット共生住宅に導入されることが多い設備の費用相場を紹介します。

これらの設備を全て取り入れる必要はありませんが、ペットの習性や飼い主のライフスタイルに合わせて、優先順位を決めながら選ぶことが大切です。

予算内でできる!コストを抑えたペット共生住宅の作り方

予算内でペットに優しい家を実現するためには、必要な設備を取捨選択し、コストを抑える工夫が必要です。

① DIYや後付け可能な設備を活用する

・キャットウォークやペット用のくぐり戸は、DIYで後付けすることでコストを抑えられる。

・防滑マットやコルクマットを敷くだけでも、ペットの足腰への負担を軽減できる。

② 優先順位を決める

・すべての設備を導入するとコストが高額になるため、「安全対策」「ニオイ対策」「快適性」のう ち、何を優先するかを決める。

・例えば、犬を飼っている場合は「滑りにくい床材」、猫を飼っている場合は「キャットウォーク」など、ペットの特性に合わせて選ぶ。

③ 既存の設備を活用する

・一部のペット向け設備は、一般住宅向けの設備と共通するものもあるため、特別仕様にこだわらず汎用的なものを選ぶとコストを抑えられる。

・例:防音対策には「防音カーテン」や「厚手のラグ」を活用

・例:ペット用の床材を採用せず、「床ワックス」で滑りにくくする

住宅ローン・補助金制度は利用できる?

ペット向け住宅のための特別な補助金は現時点では少ないものの、以下の制度を活用することで、コストを抑えながら家を建てることが可能です。

【長期優良住宅認定制度】

・ペット共生住宅を建てる場合、耐震性や省エネ性能を高めることで、長期優良住宅の認定を受けることができる。

・認定を受けると、住宅ローン控除や固定資産税の軽減措置が適用される。

【ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)補助金】

・ペットのためのエアコン使用量が増えることを考慮し、省エネ住宅を検討するのも一つの方法。

・ZEH認定を受けた住宅には、国や自治体から補助金(50万円~100万円)が支給される可能性がある。

【各自治体のリフォーム助成金】

・一部の自治体では、ペット共生住宅のリフォームに対して助成金を出している場合がある。

・例:滑りにくい床への変更、バリアフリー対応のリフォームなど。

【住宅ローンのペット対応プラン】

・一部の金融機関では、ペット向けの住宅ローン商品を提供している場合がある。

・例:ペット専用スペースの施工費を含めたローン計画が可能な場合もあるため、金融機関に相談すると良い。

まとめ

ペット共生住宅の費用は、設備の選択によって大きく変動します。コストを抑えながらも、ペットが快適に暮らせる環境を作るためには、**「DIYや後付けできる設備を活用する」「優先順位を決める」「補助金やローンを活用する」**といった工夫が有効です。

また、注文住宅を建てる際は、ペットに詳しい住宅メーカーや設計士に相談することで、無駄なコストを省きつつ、理想の住まいを実現しやすくなります。

ペットと暮らす家を建てるときの注意点

ペットと暮らすための注文住宅を建てる際には、設計や設備選びだけでなく、後悔しないための注意点を把握しておくことが重要です。ペットの習性や将来のライフスタイルの変化を考慮しながら計画を進めることで、長く快適に暮らせる家を実現できます。

ここでは、ペット共生住宅を建てる際に気をつけるべきポイントを詳しく解説します。

失敗しないために!注文住宅でよくある後悔ポイント

ペットとの暮らしを考えた家づくりで、実際に住んでみて「こうしておけばよかった」と感じることも少なくありません。事前に失敗事例を知ることで、後悔のない家づくりができます。

① 滑りやすい床を選んでしまった

・「デザイン性を優先して一般的なフローリングを選んだら、ペットが滑ってしまい、足腰に負担がかかった…」

・対策: ペットの関節に優しい滑り止め加工済みのフローリングや、コルクマットを活用する。

② トイレの場所を適切に決めなかった

・「リビングにトイレを設置したが、ニオイや衛生面が気になった…」

・対策: 換気がしやすい場所にトイレスペースを設け、消臭効果のある壁材を採用する。

③ 掃除の手間を考えずに素材を選んだ

・「カーペットや布製のソファに毛が絡まって掃除が大変だった…」

・対策: 毛がつきにくい合皮ソファや、短毛タイプのカーペットを選ぶ。

④ 外構の脱走対策が不十分だった

・「フェンスが低すぎて、犬が飛び越えてしまった…」

・対策: ペットの体格に合わせた高さのフェンスを設置し、足元の隙間もふさぐ。

ペット可住宅と賃貸との違いを理解する

注文住宅を建てる前に、「ペット可の賃貸ではなく、持ち家にするメリット・デメリット」を理解しておくことも大切です。

持ち家(注文住宅)のメリット

✅ 自由な設計ができる:ペット専用スペースやドッグランを作れる。

✅ 騒音やニオイのトラブルを軽減できる:防音対策を施せば、近隣への配慮がしやすい。

✅ 長期的な視点でペットと快適に暮らせる:老犬・老猫になったときの生活を考えた設計が可能。

賃貸のメリット

✅ 気軽に引っ越しができる:ペットにとって住環境が合わなかった場合、移動が可能。

✅ 初期費用を抑えられる:注文住宅に比べて初期投資が少ない。

持ち家のデメリットと対策

⚠ ペットが住みにくい間取りだと修正が難しい

➡ 事前にシミュレーションを行い、将来的な変化を考慮する。

⚠ 固定資産税や維持費がかかる

➡ 長期的なコストを見積もり、無理のない資金計画を立てる。

家族とペットの暮らしやすさを両立させるコツ

ペットにとって快適な家であっても、飼い主や家族にとって使いづらい家では意味がありません。家族全員が暮らしやすく、ペットも快適に過ごせるバランスを考えることが大切です。

① 家族とペットの動線を分ける

・キッチンや寝室にはペットが入れないようにすることで、衛生面を保ちやすくなる。

・ペットの動線を考え、トイレスペースや遊び場を適切に配置する。

② メンテナンスのしやすさを考える

・家族が掃除の負担を感じないよう、毛がつきにくい素材や掃除しやすい間取りを取り入れる。

・ペット専用の収納スペースを作り、フードやおもちゃを整理整頓しやすくする。

③ 将来の変化を考慮する

・ペットが年を取ったときのために、スロープや段差の少ない設計を考えておく。

・家族のライフスタイルが変化しても対応できる柔軟な間取りにする。

まとめ

ペットと暮らす家を建てる際には、デザインや設備だけでなく、**「掃除のしやすさ」「安全対策」「家族の生活とのバランス」**を考慮することが重要です。

また、持ち家と賃貸の違いを理解し、長期的な視点でペットとの暮らしを考えることで、後悔のない家づくりができます。

よくある質問

ペットと暮らす家づくりについて、よく寄せられる質問をまとめました。ペットの安全対策や掃除の工夫、住環境の整え方など、注文住宅を検討している方が気になるポイントを詳しく解説します。

ペットと暮らすうえで重要なことは何ですか?

ペットと快適に暮らすためには、以下の3つのポイントが重要です。

1.安全性の確保

・滑りにくい床材を選び、ペットの足腰への負担を減らす。

・階段やベランダにフェンスを設置し、転落事故を防ぐ。

・誤飲・誤食を防ぐために、収納スペースを工夫する。

2.ストレスを軽減する工夫

・猫にはキャットウォークや高低差のある空間を提供する。

・犬には広い遊び場やドッグランを確保し、運動不足を解消する。

・ペット専用の落ち着けるスペースを作る。

3.掃除・メンテナンスのしやすさ

・抜け毛が溜まりにくい間取りを考える。

・消臭・抗菌効果のある建材を採用する。

・換気システムや空気清浄機を活用する。

ペットと一緒に暮らすとどんなメリットがある?

ペットと暮らすことには、以下のようなメリットがあります。

1.リラックス効果・癒し

ペットとのふれあいは、ストレスを軽減し、リラックス効果をもたらします。

2.運動習慣が身につく

犬と一緒に散歩をすることで、自然と運動量が増え、健康的な生活を送れます。

3.コミュニケーションが増える

家族の会話が増えたり、ペットを通じて近所の人と交流する機会が増えます。

4.子どもの情操教育に良い

ペットを飼うことで、命の大切さや思いやりの心を育むことができます。

犬と暮らす部屋の工夫にはどんなものがありますか?

犬と快適に暮らすための部屋づくりの工夫を紹介します。

1.床材の選び方

・滑りにくく、傷がつきにくい床材(クッションフロア、コルク、滑り止め加工のフローリング)を選ぶ。

2.ペットドアの設置

・犬が自由に移動できるよう、ペット用の小さなドアを設置する。

3.寝床スペースの確保

・静かで落ち着ける場所にベッドを設置し、安心できる環境を作る。

4.足洗い場の設置

玄関や庭に足洗い場を作ることで、散歩帰りのケアがしやすくなる。

ペットのニオイ対策でおすすめの方法は?

ペットのニオイ対策には、以下の方法が効果的です。

1.換気を徹底する

・24時間換気システムを導入し、常に空気を循環させる。

・窓を開けて自然換気を促す(対角線上に窓を設置すると効果的)。

2.消臭効果のある建材を使用する

・消臭機能付きの壁材(珪藻土・漆喰)や、抗菌クロスを採用する。

3.ニオイが染みつきにくい家具を選ぶ

・布製のソファではなく、合皮や撥水加工のある素材を選ぶと、ニオイがこもりにくい。

4.空気清浄機・脱臭機を活用

・活性炭フィルター付きの空気清浄機を使うと、ペットのニオイを効果的に除去できる。

ペットと暮らすデメリットや注意点はありますか?

ペットと暮らすことにはメリットが多いですが、注意すべき点もあります。

1.掃除の手間が増える

・ペットの抜け毛や汚れが発生しやすいため、こまめな掃除が必要。

2.ニオイ対策が必要

・トイレや寝床のニオイが気になることがあるため、換気や消臭対策が重要。

3.ペットの寿命を考えた準備が必要

・ペットは人間よりも寿命が短いため、シニア期に備えた住環境の工夫が必要。

4.近隣トラブルに気をつける

・鳴き声や足音が原因で近隣トラブルになることがあるため、防音対策やしつけが重要。

まとめ

ペットと暮らす家を建てる際には、安全性や快適性を考えた設計が重要です。ニオイや掃除、騒音対策をしっかり行うことで、ペットも飼い主も快適に過ごせる住まいを実現できます。